阿茲海默&帕金森氏症

Alzheimer’s disease 阿茲海默症

阿茲海默症(Alzheimer’s disease,縮寫: AD)是一種發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病,約六至七成的失智症(Dementia)患者屬於此類。阿茲海默症早期最常見的症狀為喪失短期記憶(難以記住最近發生的事件),疾病初期常被誤認為是正常老化,當疾病逐漸進展,可能逐漸出現包括語言障礙、喪失方向感(容易迷路)、情緒不穩、失去幹勁、無法自理和許多行為問題。當情況惡化時,患者往往會因此和家庭或社會脫節,並逐漸喪失身體機能,最終導致死亡。雖然因人而異,但診斷後的平均餘命約為三到九年。

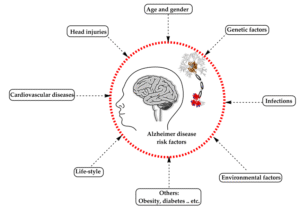

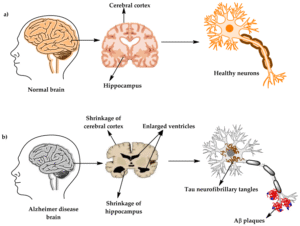

1906年,德國精神學家與病理學家愛羅斯·阿茲海默首先描述並隨後命名了阿茲海默症,然而該疾病的真正成因至今仍然不明。阿茲海默症作為一種神經退化疾病,被認為有將近七成的風險因子與遺傳有關;其他的風險因子還有頭部外傷、憂鬱症和高血壓等。疾病的進程與大腦中的纖維狀類澱粉蛋白(amyloid beta, Aβ)沉積和Tau蛋白有關。要診斷阿茲海默症,需根據病人病史、行為評估、認知測驗、腦部影像檢查和血液採檢來排除其他可能的因素,但真正的確診則只有死後的腦部組織檢驗才辦得到。阿茲海默症患者的發病年齡一般在65歲以上,但大約有4%到5%的患者會在65歲之前發病。65歲以上的盛行率約為6%,且以女性較多。腦力和身體運動、避免肥胖都有助於減少罹患阿茲海默症的風險。

截至2020年,全球大約有5000萬人罹患阿茲海默,在已開發國家中,阿茲海默症是耗費最多社會資源的一種疾病。目前還沒有可以阻止或逆轉阿茲海默症病程的療法,亦沒有實證證明特定藥物或營養補充品對疾病治療有效,只有少數方法可以暫時緩解或改善症狀。疾病會使患者會越來越需要他人的照護,因此照護問題也是一大負擔,此等照護壓力影響了社會、生理、精神和經濟等各個層面。

Parkinson’s disease 帕金森氏症

帕金森氏症(Parkinson’s disease,簡稱PD)是種影響中樞神經系統的慢性神經退行性疾病,主要影響運動神經系統,症狀通常隨時間緩慢出現,初期最明顯的症狀為顫抖、肢體僵硬、運動功能減退和步態異常,也可能有認知和行為問題;失智症狀在病情嚴重的患者中相當常見,超過三分之一的病例也會發生抑鬱障礙和焦慮症。其它可能伴隨的症狀包括知覺、睡眠、情緒問題等。帕金森氏症帶來的主要運動症狀合稱為帕金森症候群。

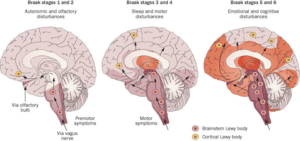

帕金森氏病的成因目前依然不明,但普遍認為和遺傳與環境因子相關。家族中有帕金森氏患者的人較可能得病,暴露於特定農藥、曾有頭部外傷者風險也比較高,但有吸菸習慣、常喝咖啡或茶者風險較低。帕金森氏主要的運動症狀來自於中腦黑質(midbrain substantia nigra)細胞死亡,導致患者相關腦區的多巴胺(Dopamine)不足。細胞死亡的原因目前瞭解不多,但已知和神經元蛋白質(alpha-synuclein)堆積成路易氏體有關。帕金森氏症主要靠症狀診斷,神經成像也能協助排除其他疾病的可能性。

帕金森氏病目前無法治癒,初期症狀常用L-多巴治療(L-DOPA or Levodopa),當L-多巴效果降低後則配合使用其他多巴胺激動劑。隨著病情惡化,神經元將持續流失,因此必須隨之增加藥物劑量,但藥量增加又會產生以不自主抽動為首的異動症副作用。飲食計畫和復健對症狀改善有些許效果,對於藥物無效的嚴重患者,可以考慮神經外科的腦深層刺激手術,這種手術利用微電極放電以減少運動症狀。至於非運動相關的症狀,例如以睡眠干擾或情緒問題為主的患者,治療效果通常較差。

2019年,全球估算約有超過850萬人患有帕金森氏症,並造成約33萬人死亡。帕金森通常發生在60歲以上的老人,約有1%的老人罹患該病,男性較女性容易得病。若患者在小於50歲發病,則稱為早發性帕金森氏病。帕金森確診後的預期餘命約為7~15年。此病以英國醫生詹姆斯·帕金森為名,他在1817年發表了《論震顫性麻痺》(An Essay on the Shaking Palsy)一書,書中首次詳述了帕金森氏病的相關症狀,其生日4月11日也定為世界帕金森氏日。

AD, PD &腦神經學相關產品廠牌

NeuroMab Antibodies – Antibodies Inc

神經傳導相關抗體

AD、PD及其他神經相關抗體、蛋白

AD、PD治療研究用藥品

神經學相關抗體、ELISA Kit、重組蛋白